Основные достижения Института

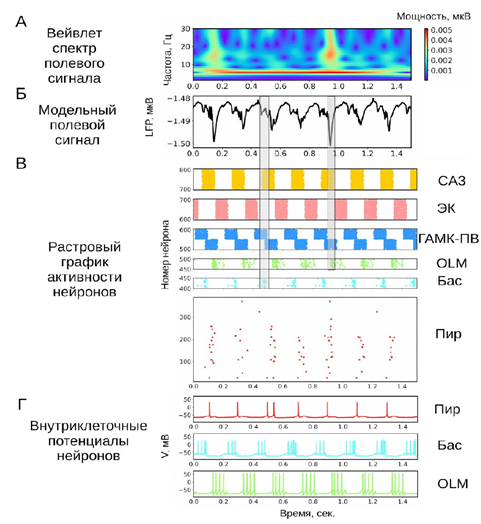

Результаты опубликованы: Mysin I.E., Kitchigina V.F., Kazanovich Y.B. Phase relations of theta oscillations in a computer model of the hippocampal CA1 field: Key role of Schaffer collaterals. Neural Network. 2019, 116, 119-138. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608019301029?via%3Dihub

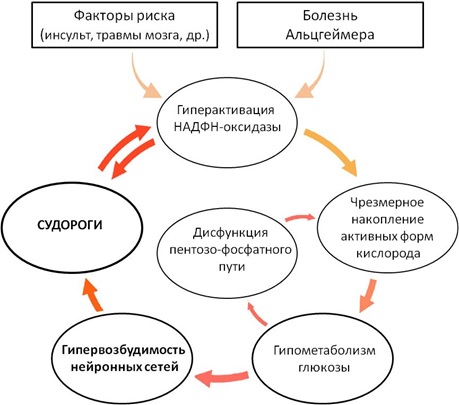

Несмотря на многолетние усилия, до сих пор не разработаны способы предотвращения или замедления процесса развития приобретенной эпилепсии в группах риска, указывая на недостаточное понимание механизмов эпилептогенеза. Приобретенная эпилепсия может возникнуть в результате ряда патогенных воздействий на мозг (инсульты, травмы и т.д.) или неврологических заболеваний с широким этиологическим разнообразием. Это означает, что, несмотря на разнообразие, все эти инициирующие патологии влияют на одни и те же фундаментальные функции мозга, лежащие в основе сетевой возбудимости. Выявление этих механизмов и их терапевтической доступности необходимы для разработки эффективной стратегии предотвращения и терапии эпилептогенеза. Нами представлена гипотеза, основанная на многочисленных экспериментальных фактах, о ключевой роли окислительного стресса, опосредованного НАДФН-оксидазой, и гипометаболизма глюкозы в нервной ткани в инициации эпилептогенеза и судорожной активности, а также представлен новый взгляд на механизмы возникновения приобретенной эпилепсии и определены мишени для потенциальных терапевтических воздействий. (ИТЭБ РАН, к.б.н. И.Ю. Попова).

Результаты опубликованы в журнале Trends in Pharmacological Sciences: Yuri Zilberter, IrinaPopova, MishaZilberter. Unifying mechanism behind the onset of acquired epilepsy. Trends Pharmacol Sci, 2021 Dec 6; S0165-6147(21)00226-1.

Статья удостоена чести быть представленной на обложке журнала.

На схеме представлена взаимосвязь между окислительным стрессом, гипометаболизмом глюкозы и судорогами при приобретенной эпилепсии.

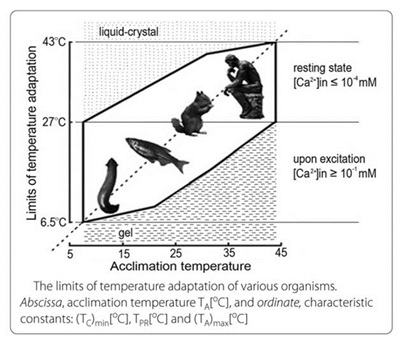

Были выявлены характеристические биологические постоянные, определяющие пределы температурной адаптации для большинства организмов, обладающих нервной системой, включая беспозвоночных, гибернантов и даже человека. Были определены пределы температурной адаптации для большинства организмов, обладающих нервной системой, включая беспозвоночных, гибернантов и даже человека. Полученные характеристические биологические постоянные (6,5ОС, 27ОС, 43ОС) позволяют, в частности, создавать и поддерживать гипометаболические состояния после тяжёлых хирургических операций, а также в длительных космических полётах. В работе получены следующие общебиологические закономерности:

• Диапазон температур фазового перехода липид-белковой композиции пресинаптической мембраны при [Ca+2]>10-1 mM простирается от 6,5ОС до 27ОС.

• Диапазон температур фазового перехода липид-белковой композиции пресинаптической мембраны при [Ca+2] <10-4 mM простирается от 27ОС до 43ОС.

• Увеличению концентрации Ca+2 в 1000 раз соответствует уменьшение температуры фазового перехода самых тугоплавких липид-белковой композиций пресинаптической мембраны на 15ОС, а самых легкоплавких композиций - на 20ОС.

• Отношение диапазонов предельных температур ТТP-(ТC)min/(ТH)max-ТТP=1,3 определяется температурами фазовых переходов липид - белковых композиций синаптических мембран при возбуждении и в состоянии покоя. (ИТЭБ РАН, д.б.н. Асланиди К.Б.)

Результаты опубликованы в журнале Cell & Bioscience: Aslanidi K.B., Kharakoz D.P. Limits of temperature adaptation and thermopreferendum. Cell Biosci. 2021 Apr 6;11(1):69. doi: 10.1186/s13578-021-00574-9.

Получение штаммов суперпродуцентов мутантных форм никазы BspD6I. Работа была направлена на изучение нового феномена - синтеза ДНК-полимеразой новой генетической информации из свободных dNTP (синтез ДНК ab initio). Разработан способ предотвращения кальцификации и дегенерации трансплантатов сосудов и клапанов сердца. Были клонированы и синтезированы рекомбинантные белки особо опасных патогенов и получены моноклональные антитела к ним.

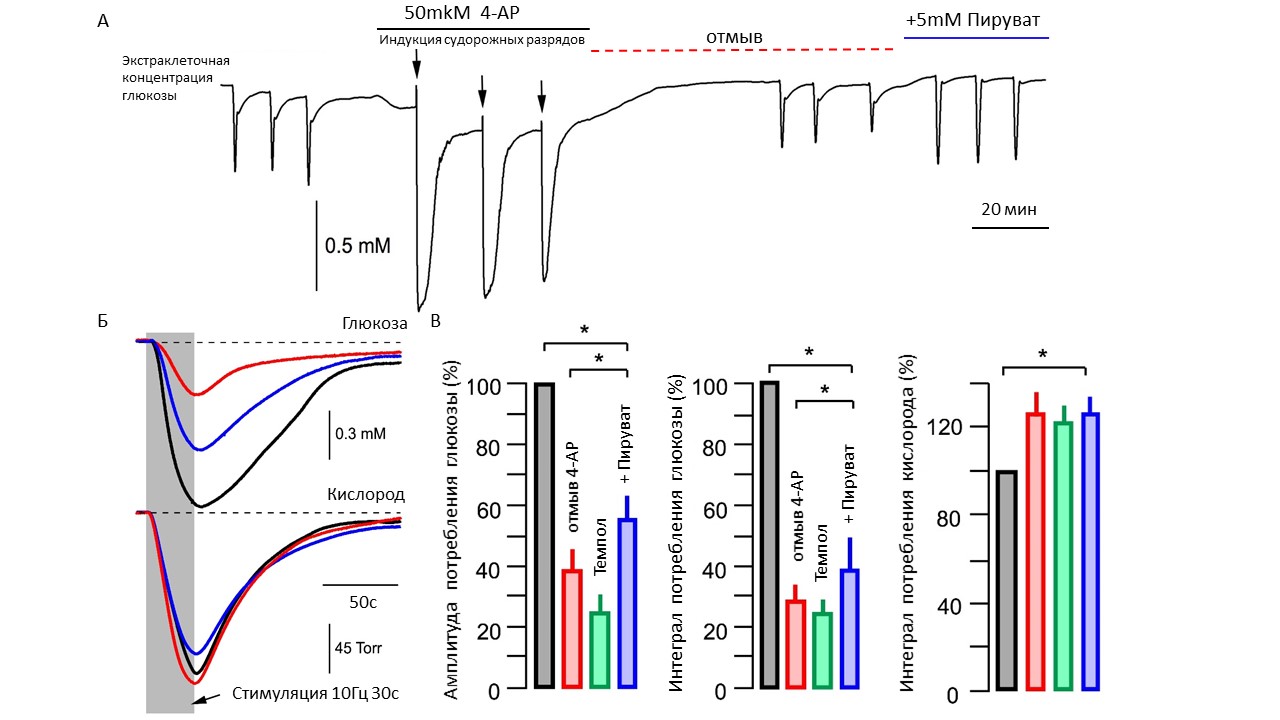

В работе продолжен цикл работ по исследованию механизмов развития эпилепсии как одного из самых распространенных и гетерогенных неврологических расстройств. Снижение потребления глюкозы в мозге является ранним распространенным симптомом всех основных нейродегенеративных заболеваний, включая приобретенную эпилепсию. Однако механизмы такого ингибирования метаболизма глюкозы остается неясной. В работе мы показали, что судорожная активность приводит к окислительному стрессу в нервной ткани, за которым следует быстрое и длительное ингибирование потребления глюкозы. Таким образом, судороги поддерживают и усугубляют гипометаболизм глюкозы в головном мозге, создавая петлю положительной обратной связи. В рабое показано, что для остановки такого патологического цикла необходима нормализация метаболизма глюкозы в мозге, например, с помощью экзогенных энергосубстратов. Настоящее исследование может стать основой для эффективной терапии судорожных расстройств. Работа проводилась в рамках международного сотрудничества с Отделением 751 Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (INSERM UMR1106, Institut de Neurosciences des Systèmes, Aix-Marseille University, Marseille, France). (ИТЭБ РАН, к.б.н. Мальков А.Е.)

А) Экстраклеточная концентрация глюкозы, измеренная с помощью полярографического сенсора в поле CA1 гиппокампа. После снятия контрольных ответов на электрическую стимуляцию коллатералей Шаффера (10Гц 30с 120mkA) апплицировали 4-AP и индуцировали судорожные разряды. После продолжительного, не менее 40 мин, отмыва, регистрировали ответы на контрольную стимуляцию. Потребление глюкозы существенно снижалось. После добавления в среду пирувата (5 мМ) потребление глюкозы восстанавливалось до контрольных значений.

Б,В) Изменение экстраклеточной концентрации глюкозы и парциального давления кислорода в ответ на стимуляцию. Контрольные ответы показаны черным, ответы на стимуляцию после отмыва 4-аминопиридина показаны красным, синим продемонстрированы изменения после добавления пирувата. В отличие от пирувата, антиоксидант темпол (отмечен зеленым) не оказывал восстанавливающего действия на потребление глюкозы.

Результаты опубликованы в журнале Neurobiology of Disease:

Malkov A, Ivanov AI, Buldakova S, Waseem T, Popova I, Zilberter M, Zilberter Y. Seizure-induced reduction in glucose utilization promotes brain hypometabolism during epileptogenesis. Neurobiol Dis. 2018 Aug;116:28-38. doi: 10.1016/j.nbd.2018.04.016.

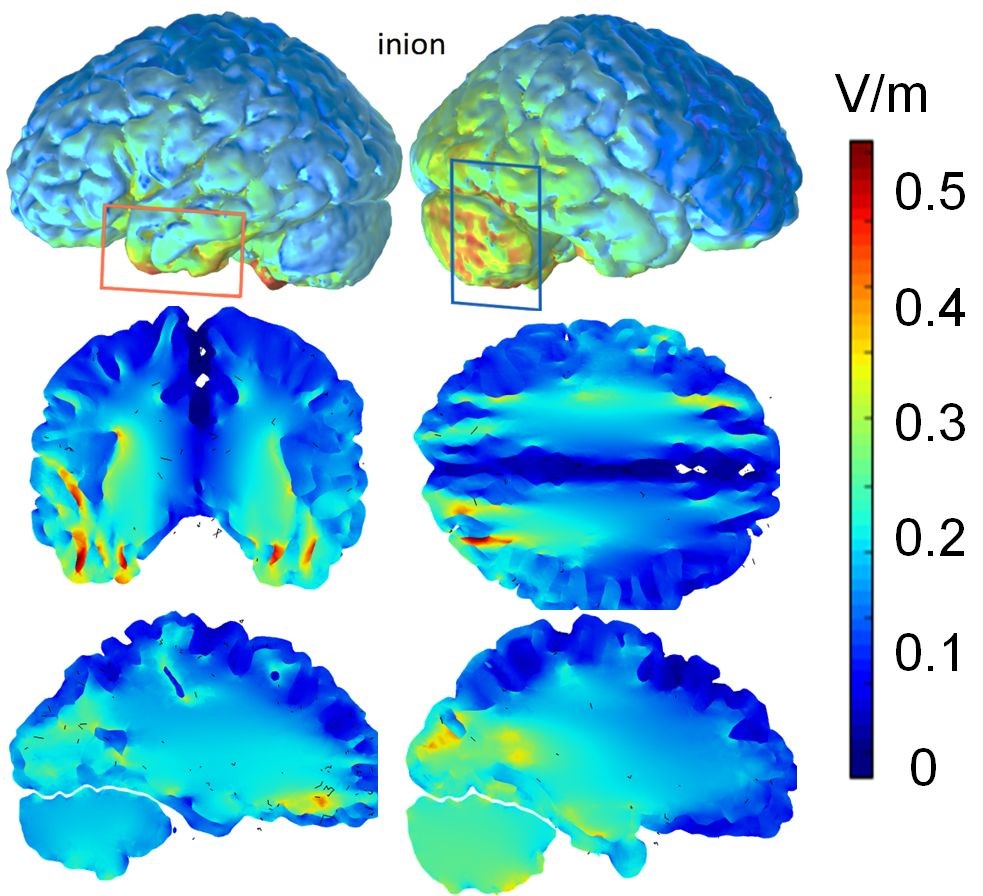

Показано, что низкоамплитудная транскраниальная стимуляция электрическим током влияет на когнитивную деятельность: решение логических, геометрических и арифметических задач. Результат зависит от полярности стимула: анодная стимуляция приводит к улучшению показателей когнитивной активности, в то время как при катодной стимуляции эффект едва различим. Анодная стимуляция увеличивает электрическую активность коры, способствует увеличению эффективности когнитивной деятельности и оптимизации автономной активации ресурсов во время когнитивной нагрузки. Катодная стимуляция оказывает влияние на спектральную мощность ЭЭГ в зависимости от индивидуального баланса возбуждения и торможения в головном мозге и увеличивает влияние парасимпатической ветви вегетативной нервной системы. Таким образом, низкоамплитудная транскраниальная стимуляция электрическим током, являясь перспективным неинвазивным методом, может быть использована для улучшения когнитивной деятельности. (ИТЭБ РАН, д.ф.-м.н. Алиев Р.Р.).

Результаты опубликованы в журнале: Brain Stimulation, импакт фактор 6.078.

Ashikhmin A. V., Shishelova A. Y., Aliev R. R. tDCS provokes sustainable changes in EEG and reorganizes autonomic modulation of heart rate //Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation. 2017. 10 (№. 2). 484-486.

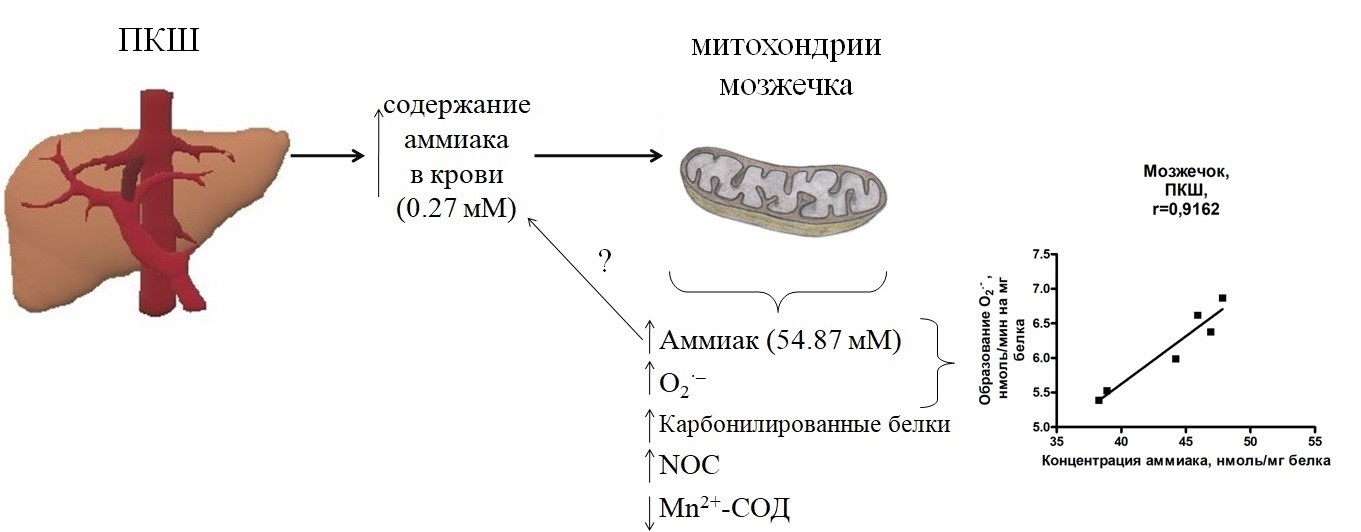

Впервые показано, что при хронической гипераммониемии, вызванной портокавальным шунтированием, накопление аммиака в разных отделах мозга животных связано с активацией аммиак-образующих реакций, которые, независимо от его концентрации в крови, вносят самостоятельный вклад в развитие судорожных приступов и комы. Также выявлена прямая корреляция между концентрацией аммиака в несинаптических митохондриях мозга и скоростью образования супероксидного радикала, инициирующего развитие окислительного стресса. Кроме того, показано, что мозжечок (в отличие от гиппокампа, стриатума, неокортекса) наиболее чувствителен к аммоний-индуцированному окислительному стрессу. Полученные результаты указывают на фундаментальные отличия механизмов регуляции гомеостаза аммиака в разных отделах мозга и приближают к пониманию причин дегенерации и гибели нейронов мозжечка, наблюдаемой при заболеваниях, сопровождающихся хронической гипераммониемией (ИТЭБ РАН, д.б.н. Косенко Е.А.).

Роль митохондрий мозжечка в развитии окислительного стресса под воздействием аммиака, образующегося в мозге при портокавальном шунтировании (ПКШ – портокавальное шунтирование; O2•− – супероксидный радикал; NOС – NO-синтаза; Mn2+-СОД – Mn2+-форма супероксиддисмутазы)

Результаты опубликованы в журнале Free Radical Biology & Medicine, импакт-фактор 5.8.

Kosenko E.A., Tikhonova LA, Alilova GA, Montoliu C, Barreto GE, Aliev G, Kaminsky YG. Portacaval shunting causes differential mitochondrial superoxide production in brain regions. Free Radic Biol Med. 2017, 28 (113), 109-118.

Пограничные мембраны между фазами являются сетью из трехмерных белковых ячеек, заполненных липидами с примесью связанной воды. Как в модельных, так и в натурных экспериментах на молекулярном и клеточном уровне были выявлены агенты, которые могут повышать или понижать стабильность границ между фазами. В частности, было показано, что стабилизирующими агентами являются таксифолин и кемпферол, которые ускоряют процесс формирования фибрилл сети, а кверцетин и мирицетин тормозят процесс агрегации белка и препятствуют формированию фибрилл. Кинетикой изменения границ можно управлять не только меняя химический состав агентов, но с помощью физических воздействий (электромагнитные облучения, температура, давление). Разработана кинетическая модель, которая охватывает основные молекулярные события в сетях, включая белок-белковые взаимодействия, активацию и деактивацию GTPases, фосфорилирование и дефосфорилирование, а также регуляцию обратными связями. Способы повышения / понижения барьеров, поддерживающих устойчивость границ-мембран, имеют прикладное значение в качестве инструментария для современной медицины, клеточной и тканевой инженерии, а также при искусственном оплодотворении для сохранение исчезающих видов живых организмов (что было показано на примере амфибий).

(ИТЭБ РАН, чл.-корр. РАН Иваницкий Г.Р. тел. 8-4967-73-24-81)

При изучении изоформного состава и функциональных свойств мышечных белков в норме, при адаптационных и патологических процессах с помощью набора методов, включающих флуоресцентный анализ, спектрофотометрию, круговой дихроизм, динамическое светорассеяние, рентгеновскую дифракцию, конфокальную, электронную и атомно-силовую микроскопию показано, что гигантский белок тайтин/титин поперечно-полосатых и гладких мышц формирует in vitro амилоидные агрегаты. Выявлен токсический эффект амилоидов тайтина на культуре гладкомышечных клеток. Полученные результаты указывают на возможное участие тайтина в формировании цитотоксичных агрегатов in vivo при развитии амилоидозов.

(ИТЭБ РАН, д.б.н., Вихлянцев И. М.; т. 8(4967)739-269).

Исследование нейропротекторного действия антивоспалительного цитокина ИЛ-10 на индуцируемые гипоксией повреждения нейронов показало, что в отличие от клеток иммунной системы, свое протектирующее действие ИЛ-10 в нейронах реализует без участия внутриклеточного сигнального пути PI3K/Akt. Тем самым подтверждается неканоническое действие этого интерлейкина на нейроны, указывая на необходимость определения других внутриклеточных посредников эффектов ИЛ-10.

В условиях эксайтотоксического повреждения нейронов гиппокампа, вызванного каинатом, показана реципрокная зависимость между активностью метаботропных рецепторов глутамата (мГлуР) и уровнем их экспрессии. Это позволяет прогнозировать эффективность применения лигандов для пре-и постсинаптических мГлуР в качестве нейропротекторов в условиях глутаматной эксайтотоксичности.

(ИТЭБ РАН, д.б.н. Архипов В.И.., т. 8(4967)739-216).

В 2016 г. на основе данных термодинамических параметров белков были использованы параметры гидратации при температуре 298K и оценены численные значения величин энтальпии, свободной энергии и энтропии этих белков в газовой фазе. Проведены статистические исследования зависимости частоты разрывов связей от нуклеотидной последовательности ДНК, что позволяет оценить погрешности экспериментальных процедур при определении первичных структур ДНК. Исследован рост клеток на различных полимерах и открепление слоёв клеток от них. Выполнены эксперименты по длительному синхронному мониторингу минутных значений пульса и биохимических показателей крови; описана существенная роль ряда биохимических факторов в развитии процесса адаптации организма к вариациям геомагнитного поля. Проведено сравнительное изучение метода всех сочетаний и метода минимальных покрытий, а также гистограммного метода. Исследованы внутрисуточные периоды во временных рядах флуктуаций скорости альфа-распада, и показана их связь с длинноволновой частью спектра собственных колебаний Земли. Описаны новые аспекты решения задачи преломления фронтов автоволн на границе раздела двух однородных участков активной среды. Найдены проявления универсальной системы утраивающихся периодов в широком спектре природных и технических систем. Описан характер генетической изменчивости у P. pica, с Европы, Дальнего Востока, Японии, Кореи и Тайваня. Выполнен анализ биоакустических параметров сигналов P. pica в сравнении с генетическими результатами. Определены механизмы изоляции у близкородственных Acrocephalus dumetorum и Acrocephalus orinus.

2. а – На основе созданной базы данных и найденных правил узнавания белком специфических участков ДНК могут быть спроектированы лекарственные средства для лечения генетических заболеваний.

б – Российскому предприятию, производящему приборы медицинского назначения, отправлены в рамках конкурса ИДЕЯ-2016 значения эффективных частот для магнитотерапии и УВЧ-терапии, полученные в результате изучения универсальной системы утраивающихся периодов.

(ИТЭБ РАН, д.ф.-м.н. Полозов Р.В., т. 8-916-940-42-10).

Показано, что в человеческой популяции существует от 2% до 13% процентов людей-Х, обладающие необычным объединением рецепторных систем, которые позволяют конструировать внутри мозга виртуальный мир новых образов. Такое явление получило название – синестезия.

Еще в начале ХХ века академик П.П. Лазарев интуитивно выдвинул постулат, что такое объединение возможно, рассмотрев лишь один частный вариант синестезии. В тот период это открытие не было понято и объявлено ложью. Спустя полвека было доказано, что синестезия существует, сегодня интерес к изучению его сильно возрос.

Доказано влияние синестезии на существенное уменьшение характерного времени запоминания и анализа больших объемов информации.

Оно не является патологией и может иметь как генетическую основу, так и быть приобретаемым в процессе интенсивной целенаправленной работы в творческих процессах (художников, ученых, архитекторов и др.).

Появление синестезии связано с перестройкой мозговых структур коры мозга, стимулируемых волнами гиппокампа, что приводит к образованию на основе комбинаторного усиления связей в коре мозга между зонами отображения рецепторных систем (см. рис.). Результат перестроек в связях мозга позволяет преобразовывать многопараметрические явления, наблюдаемые человеком во внешнем мире, в вид обобщенных виртуальных образов в виде форм, отличающихся друг от друга своей топологией или цветом. (ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН), чл.-корр. РАН Иваницкий Г.Р.)

Рис. Перестройка мозговых структур коры мозга, стимулируемых волнами гиппокампа, что приводит к образованию на основе комбинаторного усиления связей в коре мозга между зонами отображения рецепторных систем.

Результаты опубликованы в журнале Успехи физических наук:

Иваницкий Г.Р. Люди Х, обладающие необычным взаимодействием рецепторных систем, конструирует внутри себя мир новых образов (к 140-летию академика П.П. Лазарева)/ Успехи физических наук 189(7) с.759-784 (2019)

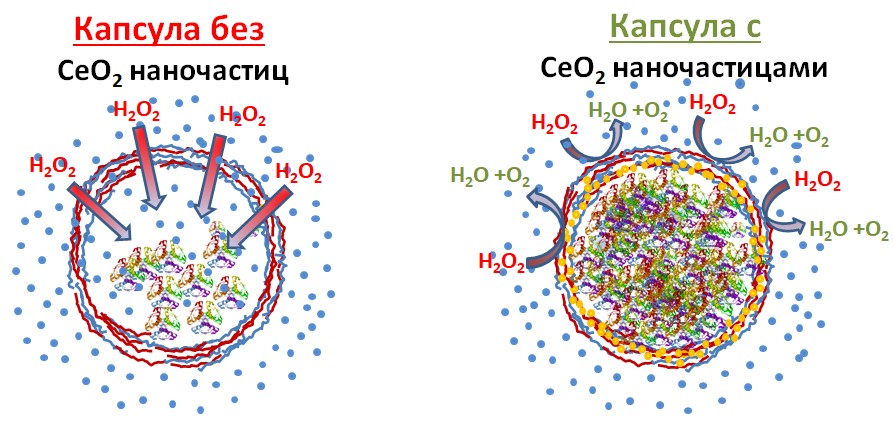

Разработка эффективных систем молекулярной диагностики и адресной доставки лекарств является одним из перспективных решений в терапии социально-значимых заболеваний. В данной работе нами показана возможность эффективной инкапсуляции люциферазы в биодеградируемые полиэлектролитные микрокапсулы, модифицированные терапевтически активными наночастицами диоксида церия. Показано, что модификация микрокапсул цитрат-стабилизированными наночастицами диоксида церия обеспечивает сохранение высокой активности инкапсулированного белка при воздействии повреждающего агента - перекиси водорода. Такая структура микрокапсулы позволяет обеспечить сохранность инкапсулированного вещества в агрессивных условиях окружения, а также обеспечить его пролонгированное высвобождение из нее. Использование редокс-активных наночастиц в структуре микрокапсул позволит создать новые диагностические и терапевтические препараты для эффективного лечения и диагностики широкого ряда социально-значимых заболеваний. (ИТЭБ РАН, Попов А.Л.)

Результаты опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces serves:

Popov A., Popova, N., Gould D., Shcherbakov A.; Sukhorukov G.; Ivanov V. Ceria nanoparticles-decorated microcapsules as a smart drug delivery/protective system: Protection of encapsulated P. pyralis luciferase» ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 17, 14367-14377

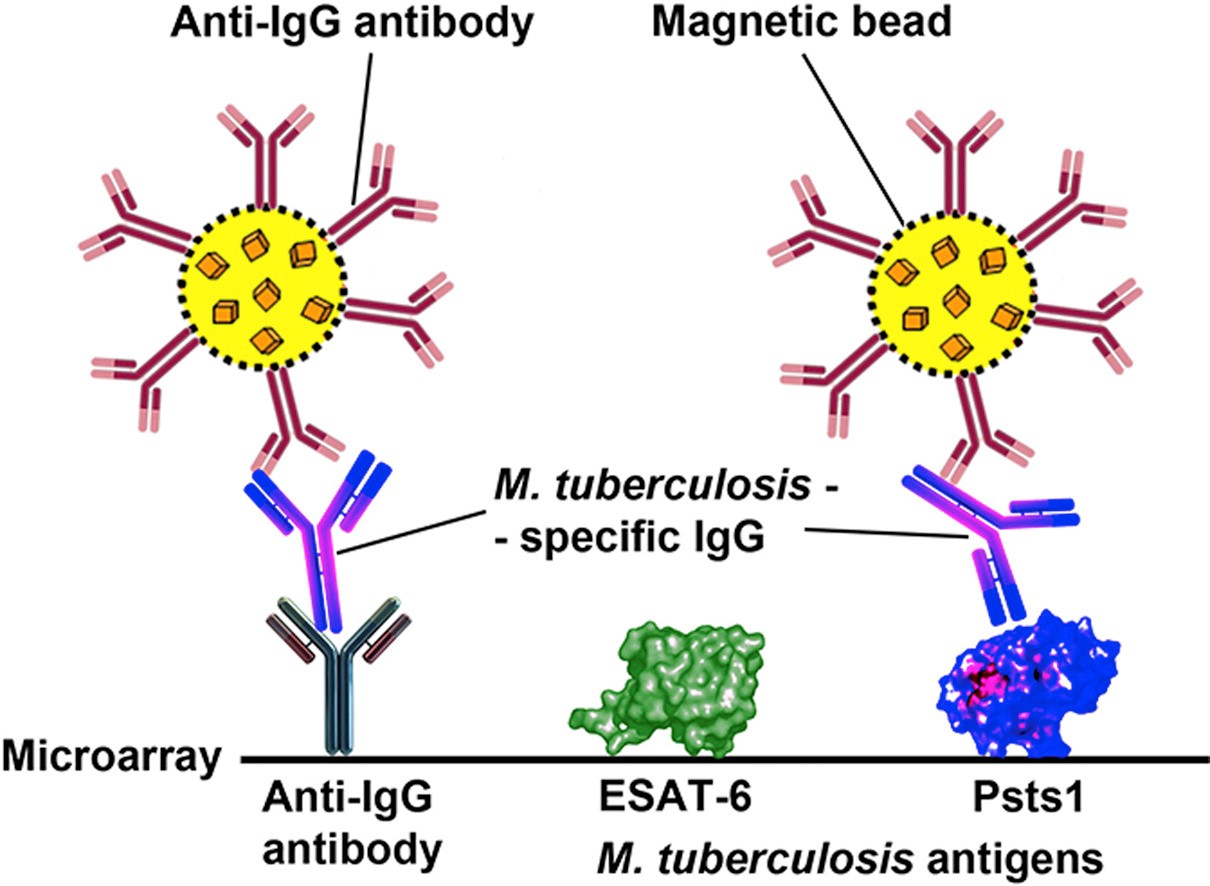

Модифицирован и принципиально улучшен метод иммунохимического анализа на микрочипах, позволяющий обнаруживать белковые биомаркеры в фемтограммовых количествах. Этот качественный иммунохимический анализ был превращен в количественный метод путем: (i) использования параллельного титрования аналитов с помощью измерения ответного сигнала в серии разбавлений образца с увеличением концентрации анализируемого вещества, (ii) внутренней нормализацией сигнала по отношению к сигналу положительного контроля на том же микрочипе и (iii) проведения измерений в линейном диапазоне калибровочной кривой при концентрациях аналита, близких к пределу обнаружения.Метод может стать основой новой неинвазивной диагностики легочных заболеваний (напр. туберкулеза) путем анализа выдыхаемого воздуха на предмет присутствия антигенов и специфических для них антител (ИТЭБ РАН, д.ф-м.н. Морозов В.Н.).

Схема количественного ультрачувствительного иммуноанализа иммуноглобулинов, специфичных к антигенам M. tuberculosis

Результаты опубликованы в журнале Analytica Chimica Acta, , импакт-фактор 4.95.

Shlyapnikov Y.M., Morozov V.N. Titration of trace amounts of immunoglobulins in a microarray-based assay with magnetic labels. Anal.Chim.Acta 2017, 966, 47-53.

Изготовлен образец мультиферментных сенсоров и микрореакторов, предсталяющий собой комбинацию противоположно заряженных полиэлектролитных слоев и микрокапсул с ферментом. Исследованы возможности мультиферментных систем, определяющих вещества в биологических жидкостях (кровь, моча). Разработана и протестирована программа для численного отображения определяемых концентраций двух метаболитов крови.

(ИТЭБ РАН, к.б.н. Фомкина М.Г., т. 739-181).

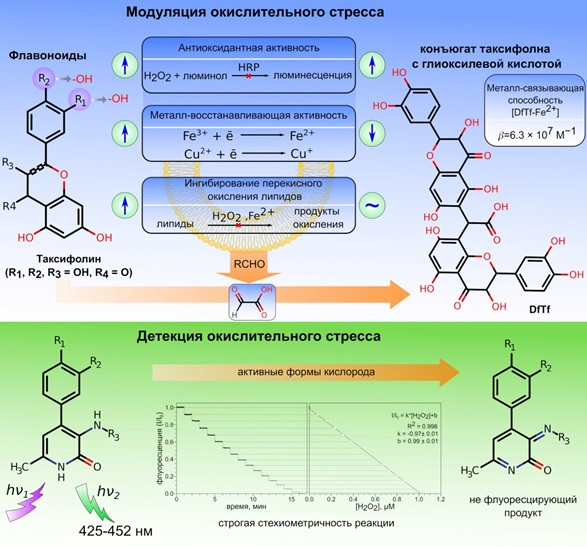

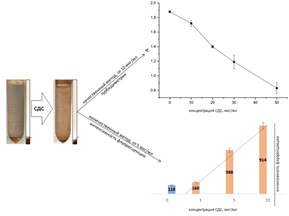

Установлено, что конденсация флавоноидов с токсичными карбонильными соединениями приводит к формированию продуктов, проявляющих высокую антиоксидантную активность. Обнаружены новые эффективные люминофоры, на основе 3-аминопиридонов, которые могут быть использованы для разработки чувствительных методов детекции пероксида водорода и модификации методик ИФА (ИТЭБ РАН, к.б.н. Шаталин Ю.В.)

Результаты опубликованы в журналах Antioxidants и Dyes and Pigments:

1. Shubina V.S., Kozina V.I., Shatalin Y.V. Comparison of Antioxidant Properties of a Conjugate of Taxifolin with Glyoxylic Acid and Selected Flavonoids. Antioxidants, 2021, 10, 1262. 10.3390/antiox10081262.

2. Shatsauskas A., Shatalin Y., Shubina V., Zablodtskii Y., Chernenko S., Samsonenko A., Kostyuchenko A., Fisyuk A. Synthesis and application of new 3-amino-2-pyridone based luminescent dyes for ELISA. Dyes and Pigments. 2021; 187:109072. 10.1016/j.dyepig.2020.109072.

Рис 2. Взаимосвязь между структурой и антиоксидантной активностью исследуемых полифенолов. Структура нового класса редокс чуствительных люминофоров

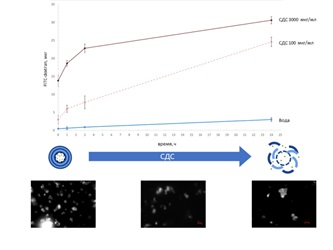

Полиэлектролитные микрокапсулы (ПМК) используют в разработке систем адресной доставки, самовосстанавливающихся покрытий, диагностических и тераностических систем. Состояние протонирования подобных сложных систем может влиять как на структуру самой системы, так и на инкапсулированные вещества. Была выдвинута и подтверждена гипотеза о том, что буферные свойства микрокапсул определяются нескомпенсированными участками полиаллиламина (ПАА) в их составе. Установлено, что буферная емкость капсул имеет нелинейный рост с увеличением количества слоев оболочки ПМК. Выявлена зависимость буферной емкости ПМК в зависимости от их ионного окружения и температуры инкубации. Установлено, что ПМК разрушаются в растворе додецилсульфоната натрия (ДСН). Причиной разрушения микрокапсулы может быть электростатическое взаимодействие молекул ДСН с некомпенсированным участком ПАА, что приводит к разрушению ПМК. Полученные данные могут быть использованы для разработки систем адресной доставки и пролонгированного высвобождения веществ. На основе полученных данных разработана диагностическая система для быстрого, дешевого и высокоселективного качественного и полуколичественного определения ДСН. (ИТЭБ РАН, к.б.н. С.А. Тихоненко)

Результаты опубликованы в журналах International Journal of Molecular Sciences и Scientific Reports:

-

Alexey V. Dubrovskii et all. A Study of the Buffer Capacity of Polyelectrolyte Microcapsules Depending on Their Ionic Environment and Incubation Temperature. // Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(12), 6608;

-

Egor V. Musin et all. A Study of the Buffer Capacity of Polyelectrolyte Microcapsules Depending on Their Concentration and the Number of Layers of the Polyelectrolyte Shell // Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(17), 9917;

-

Kim, A.L., Musin et all. Qualitative and quantitative methods detection of SDS based on polyelectrolyte microcapsules.// Sci Rep 12, 232 (2022).

- Alexey V. Dubrovskii et all. Destruction of polyelectrolyte microcapsules and release of FITC-dextran from them by the influence of sodium dodecyl sulfonate // Sci Rep 12, 4032 (2022).

Подписи к рисункам: I. - Разрушение микрокапсул при помощи ДСН; II. - Качественная и количественная система анализа ДСН на основе микрокапсул

Показано участие сигнальных каскадов транскрипционного фактора NF-kB и сигнального комплекса 1 белка mTOR (TORC1) в приобретении устойчивости лейкозных клеток к рецептор-опосредованному апоптозу и к лекарственным препаратам в многоклеточных структурах.

Показано, что ингибирование только группы антиапототических белков семейства Bcl-2 – Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, Bfl-1 и Mcl-1 существенно подавляет устойчивость лейкозных клеток к TRAIL-опосредованному апоптозу и апоптозу индуцированному ингибиторами топоизомераз в многоклеточных структурах.

Показаны специфические различия в скорости пролиферации предсердных и желудочковых фибробластов человека (ЖФЧ), при этом показано симвастатин-опосредованное ингибирование пролиферации ЖФЧ через HMG-CoA-редуктазный путь, обратимо сниманимое добавлением мевалоновой кислоты.

(ИТЭБ РАН, д.ф.-м.н., проф. Акатов В.С., т. 8(4967)739452).

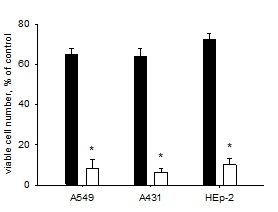

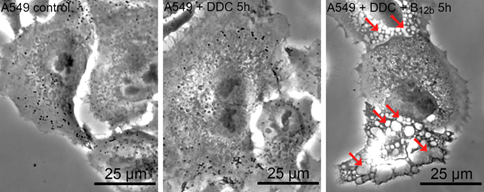

Выполняется разработка средств комбинационной противоопухолевой терапии, используя сочетание известных препаратов, а именно витамина B12b с препаратом диэтилдитиокарбамат (DDC), родственным антиалкогольному препарату Диакарб. Обнаружено, что витамин B12b и DDC, добавленные в нетоксических концентрациях, вызывают гибель опухолевых клеток, что может быть положено в основу разработки препарата для комбинационной противоопухолевой терапии. Оба эти препарата давно применяются в медицине и обладают минимальными нежелательными побочными эффектами, что облегчает дальнейшее исследование действия их комбинации. (ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН), Соловьева М.Е., Шаталин Ю.В., Соловьев В.В., Сазонов А.В., Кутышенко В.П., Акатов В.С.)

a

b

Рис.1. Усиление токсического действия диэтилдитиокарбамата витамином B12b. Черные столбики – выживаемость опухолевых клеток при 48-ч инкубации с 1 мМ DDC, белые столбики– снижение числа живых клеток при добавлении В12b совместно с DDC (а). Вакуолизация клеток А549 (стрелками указаны вакуоли) при 5-ч инкубации с DDC+B12b, предшествующая их гибели (b).

Результаты опубликованы в журнале Redox Biology:

Solovieva ME, Shatalin YV, Solovyev VV, Sazonov AV, Kutyshenko VP, Akatov VS. Hydroxycobalamin catalyzes the oxidation of diethyldithiocarbamate and increases its cytotoxicity independently of copper ions. Redox Biology, 2019, 20, pp. 28-37. IF = 7.793

Программа фундаментальных научных исследований Президиума РАН "Фундаментальные исследования для разработки медицинских технологий"

Проект «Разработка тканеинженерных некальцифицирующихся биоматериалов для протезирования и реконструкции в сердечно-сосудистой хирургии».

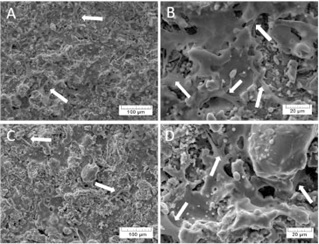

За счет модифицированного авторского способа подавления способности к кальцинозу и иммуногенности материалов донорского происхождения получены образцы 2-х видов перспективных материалов для потенциального использования в реконструктивной сердечно-сосудистой хирургии. В модельных условиях in vitro и in vivo показано, что данные материалы обладают выраженной полярностью поверхностей, выраженным эффектом биоинтеграции в организме реципиента и не подвергаются патологическому асептическому кальцинозу даже через 13 недель гетеротопической имплантации крысам. При ортотопической имплантации в системный кровоток свиньям (на 6 мес) показано, что разработанный материал на основе расслоенного перикарда обладает выраженной степенью биоинтеграции, биосовместимости, не обладает тромбогенными свойствами и не подвергается кальцинозу в организме реципиента.

(ИТЭБ РАН, д.ф.-м.н., проф. Акатов В.С., т. 8(4967)739452 или (495) 9237467).

Разработаны и исследованы новые керамические биоматериалы на основе наноразмерных железозамещенных гидроксиапатитов, двухфазной керамики, содержащей α- и β- модификации трикальцийфосфата (ТКФ) и биоактивные керамические покрытия на основе ТКФ с включением марганца, нанесенные на поверхность титана методом дугового плазменного напыления. Продемонстрированы хорошая адгезия, распластывание и высокая пролиферативная активность стволовых клеток пульпы зуба человека на поверхности металлзамещенных гидроксиаппатитов. Выявлено снижение пролиферативной активности клеток пульпы зуба на поверхности двухфазной α, β-трикальцийфосфатной керамики, обусловленное изменением морфологии поверхности (образованием пластинчатого кристаллического слоя). Разработанные биоматериалы и покрытия перспективны для увеличения биосовместимости и интеграционных характеристик костных имплантатов в ортопедии и стоматологии. (ИТЭБ РАН, Давыдова Г.А., Селезнева И.И.)

1. Fadeeva I.V., Selezneva I.I, Davydova G.A., Fomin A., Gafurov M., Barinov S.M., Poltavtsev A.V., Davydova I.B.,Zaraisky E.I., Poltavtseva R.A. Nanosized iron-substituted hydroxyapatites // IOP Conference Series Materials Science and Engineering 747, 2020, 012066.

2. T.V. Safronova, I.I. Selezneva, S.A. Tikhonova, A.S. Kiselev, G.A. Davydova, T.B. Shatalova, D.S. Larionov, J.V. Rau. Biocompatibility of biphasic α,β-tricalcium phosphate ceramics in vitro// Bioactive Materials, Volume 5, Issue 2, June 2020, Pages 423-427.

3. I. V. Fadeeva, V. I. Kalita, D. I. Komlev, A. A. Radiuk , A. S. Fomin, G.A. Davidova, N. K. Fursova , F. F. Murzakhanov, M. R. Gafurov , M. Fosca, I. V. Antoniac, S.M. Barinov, J. V. Rau. In Vitro Properties of Manganese-Substituted Tricalcium Phosphate Coatings for Titanium Biomedical Implants Deposited by Arc Plasma// Materials (Basel), 2020, Oct 3; 13(19):4411.

Изображения стромальных стволовых клеток пульпы зуба, культивируемых в течение 2 суток на поверхности материалов: TКФ (A, B); Mn-TКФ (C, D). Псевдоподии показаны стрелками.

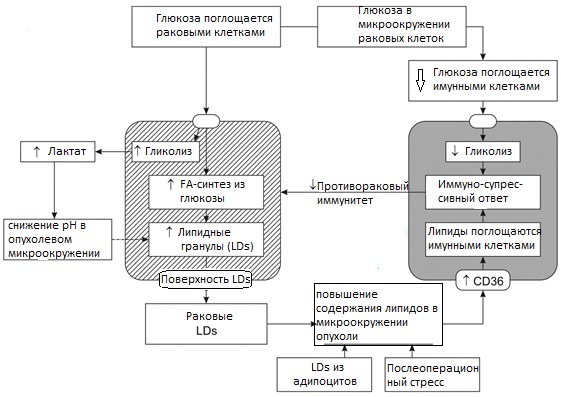

Была выдвинута и подтверждена гипотеза о существовании двух функционально отличных субпопуляций раковых липидных гранул: одна из которых действует внутри раковых клеток и формируется уже на стадии её деления; а вторая попадает во внеклеточное микроокружение с поверхности раковой клетки, тем самым локально повышая уровень внеклеточных липидов, способных подавлять противоопухолевый иммунный ответ. Используя такой двойной защитный механизм, агрессивные раковые клетки приобретают дополнительные преимущества для своего выживания и роста. Способность раковых клеток самим быть источником внутри- и внеклеточных липидов позволила создать метаболическую модель, иллюстрирующую двойные преимущества, которые при этом получают раковые (но не иммунные) клетки, а также выявить потенциальные мишени для коррекции этого патологического состояния (ИТЭБ РАН, д.б.н. П.М. Шварцбурд)

Результаты опубликованы в журнале Cancer communication: Polina Schwartsburd. Lipid droplets: could they be involved in cancer growth and cancer–microenvironment communications? Cancer Communications.2022;42:83–87. https://doi.org/10.1002/cac2.12257

Схема. Модель метаболических взаимодействий между раковыми клетками, их микроокружением и иммунными клетками. Раковые липидные гранулы участвуют в повышении уровня липидов в раковом микроокружении, содействуя снижению противоопухолевого иммунного ответа.